NHK「心の時代」にて吉増剛造が宮沢賢治の恋人の痕跡を辿る様子を見ていた。吉増氏の、ゆっくり賢治の言葉を音読し、味わい、辿り、インクの文字の奥底から賢治の感情の機微をなぞるようにあぶり出していく手腕に、真の詩人を見た。

宮沢賢治ほど老若男女を問わず、そして現代そして未来まで貫く普遍的価値の射程をもった思想家を他に知らない。

小学生の頃に読んでいた「注文の多い料理店」や「どんぐりと山猫」、「なめとこやまの熊」、「よだかの星」、「セロ弾きのゴーシュ」。

中学で読んだ「銀河鉄道の夜」。高校で読んだ「春と修羅」。

大学以降でも読み返す機会はあり。どれだけの思想家や哲学者が宮沢賢治を語ったのだろう。その語りの欲望を掻き立てる、賢治の物語や詩を解釈しきれぬ私は、茫漠とした思いで賢治と対峙していた。

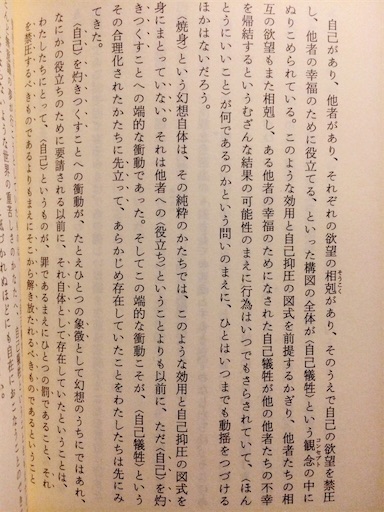

ひとつ賢治の瞳に映る銀河や彼の背中に映る孤独に対して感受する助けになったのが、社会学の泰斗・見田宗介の『宮沢賢治ー存在の祭りの中へ』だった。冒頭の画像はその中の1ページであり、見田は、宮沢賢治の「春と修羅」に垣間見える賢治の精神性を「焼身幻想」というキーワードで読み解いている。

見田宗介の文体は、日本最高峰に位置している。紛うことなき美文であり、贅肉を削ぎ落としたアスリートのごとく、ありとあらゆる無駄な修飾は極限に省かれている。そのスタイルは「詩的」であると言えるかもしれない。だからこそ見田の文体は私に眩暈をもたらし幻惑させ、陶酔させてきた。だから、ここで書くことは彼の思想を十全に伝えきれないおそれがある。それでもしばし書いてみたい。

見田のみる賢治は、賢治自体を自我の<解釈>の檻の中へと閉じ込めず、逆に檻は灼きつくされ、檻から解き放たれている。

「私」がこの歴史の、この空間の通時的・共時的一回性のなかで、自我という「私そのもの」を「他者」を媒介として生成する途上において、欺瞞と傲慢に満ち満ちた「私」にならぬために、あるいはそこから抜け出すために「自己犠牲」という「他者の幸福」や「他者のため」を志向する営為に没頭することがある。

その「自己犠牲」の硬い外殻を灼きつくことが、「焼身」であるという。これは驚いた。自分を誰のためのものではない自分として葬り去りたい欲望=幻想、「存在の否定」が賢治にあったのだ、という。ここまで強い意志をなぜ彼が持てたのか。妹の死や彼の纏った「孤独」など、賢治の作品から離れて察することは難しい。しかし見田は必ずしも賢治をネガティブに捉えているわけではない。

「存在の否定」に対する「存在の肯定」に位置する時空を見田は「存在の祭り」と名付ける。この時空は「暗い闇を孤独に歩む存在」を超えて、「偏在する数々の光の中を往還する存在」を生成する空間だ。この「存在の祭り」の時空について私もまだ十全に理解しきってない感はあるけれども、自分の存在自体に疑義を呈するようないわゆるデカルト的懐疑主義を越えていく時空であると思う。存在の肯定に疑義は要らない。見田は真木悠介名義でもすべての著作において日本の思想史に名を残す仕事をしているが、そこで<交響するコミューン>という造語が見受けられる。おそらく自我の硬い外殻が溶解し、脱自的存在として自己とは異質な他者と交わっていく時空を指している。

とすると、安易なアナロジーかも知れないが「存在の祭りの中」と「交響するコミューン」は通底しているのではないかと思う。こんな賢治に触発された見田の時空は、今でも私を捉えて離さない。そしてまだ咀嚼して「理解」したとは微塵も思っていない。「理解」から逃れるような仕事であるからだ。どちらかというと「理解」より「感じる」と言った方がいいかもしれない。まだまだ見田の著作から感じるべきことは残されている。